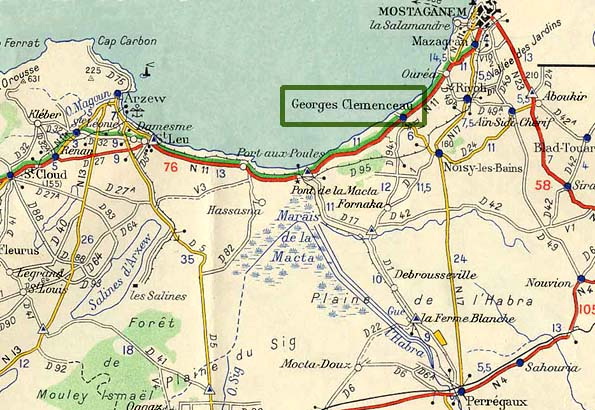

GEORGES CLEMENCEAU - (AÏN STIDIA)

1° partie

...A la CCR 285 il y avait un Bulletin de Liaison qui avait pour objectif de donner à

tous des nouvelles des uns et des autres, avec des anecdotes, des histoires vécues,

la vie dans les pelotons et les harkas, un peu d’humour et un peu d’histoire.

C’est Pierre Galland l’instituteur qui coiffait le BL.

...Dans le BULLETIN DE LIAISON N° 4 de décembre 1960, amoureusement conservé et aimablement prêté par Michel Grieu,

à l’époque à la Harka de l’Hillil, j’avais effectué des recherches historiques sur le village

et rédigé l’article suivant. J’ai été très heureux de pouvoir le relire, cinquante ans plus tard,

merci Michel de l’avoir conservé, merci Christian de me l’avoir transmis.

...La Stidia a été créée par Ordonnance du roi Louis Philippe en date du 4 décembre 1886 au château de Saint Cloud.

En arabe, La Stidia se dit « Aïn Zdidia », nom du douar sur lequel a été construit le village (Aïn = source).

La source, située sur la D1 entre Georges Clémenceau et le douar Bellevue, alimentait le village au début de sa création.

L’eau, quoique légèrement salée, était potable pour ceux qui y étaient habitués.

...Les premiers colons, en grande partie Prussiens et Alsaciens, ont été recensés en 1866 au nombre de 394.

On comptait aussi 90 Français et 2 Indigènes dans le village.

...Pour les Prussiens, on suppose que c’étaient des expatriés politiques ou des aventuriers.

Pour les Alsaciens, l’histoire est toute autre et les faits plus précis.

L’annexion de l’Alsace à l’Allemagne leur avait donné le choix entre adopter la nationalité allemande

ou quitter la province. Plusieurs prirent ce dernier parti pour embarquer vers l’Amérique

avec les Prussiens dans l’espoir d’y faire fortune. Mais le sort fut contre eux,

car l’armateur du bateau les laissa en panne dans le port.

...Ce fut Marie-Amélie de Bourbon, épouse de Louis Philippe, qui eut l’idée de les envoyer en Algérie.

Les aventuriers n’y virent aucun inconvénient, ils voulaient tenter leur chance sur un autre continent.

C’est ainsi qu’ils débarquèrent à Saint Leu pour s’installer à Sainte Léonie et à La Stidia.

...Une lettre adressée au Général commandant la Subdivision de Mostaganem en date du 4 juin 1848 parle des Prussiens :

(ces extraits de lettres proviennent d’un livre-copies de lettres tenu par les détachements successifs du Poste de La Stidia.

« … J’avais oublié de vous rendre compte, mon Général, qu’ayant trouvé en arrivant ici, un petit matériel dans l’une

des salles de l’école communale, j’ai invité les familles prussiennes à faire assister leurs enfants aux

cours que je donne deux fois par jour, aidé d’un Sous Officier et d’un Soldat. Les enfants qui viennent à l’école, au nombre de 32,

commencent à comprendre et à parler passablement le français et ils apprennent à lire et à écrire avec facilité.

Ils sont généralement très intelligents. »

...Des troupes étaient cantonnées dès le début au village. En date du 24 mai 1848, nous trouvons la trace du commandement du Poste de La Stidia

assuré par le Lieutenant Pilot, avec 1 Sergent, 2 Caporaux, 1 Tambour et 22 Fusiliers.

C’était un détachement du 5ème Régiment d’Infanterie de Ligne, stationné à Mostaganem.

Ce détachement fut plusieurs fois remplacé par d’autres de même importance. Deux mois plus tard, le 23 juillet 1848,

le Capitaine Prévost écrivit au Colonel commandant le 5ème R.L. :

« … Mon Colonel, j’ai l’honneur de vous rendre compte que je suis arrivé ici hier soir à 11 heures et que j’ai pris

immédiatement le commandement supérieur du Détachement. Ce matin, j’ai fait établir les tentes, les hommes y sont convenablement espacés,

et réglé l’ordinaire de ma Compagnie. La marmite à notre disposition peut suffire aux besoins de 100 hommes et je n’en ai que 90.

A partir de demain je vais continuer l’instruction des recrues. Je m’empresse de vous informer que je viens de reconnaître

un emplacement convenable pour le tir à la cible (ndlr : terrain à l’Est du Marabout) afin que je puisse m’en occuper dès que vous jugerez

à propos de m’en envoyer une. »

...La vie était très dure au début. Partout c’était la forêt. Celle de La Macta et celle de La Stidia n’en formaient qu’une ;

il fallait la défricher. Le travail, trop pénible pour le produit obtenu, a fait fuir petit à petit les colons dans les villages

plus favorables à la culture.

...Une lettre du 1er août 1849, adressée au Général Bosquet commandant la Subdivision de Mostaganem, dit à ce sujet :

« … Il me reste à La Stidia que 7 colons français mais ils me font des escapades dans les villages voisins.

Ils y vont, il est vrai, travailler pour gagner quelqu’argent, car avant tout il faut vivre.

Pendant ces absences, leurs terres ne se défrichent pas, et ce n’est pas mon affaire. Je voudrais voir prospecter ma petite colonie,

c’est aussi votre avis.

Pour attacher définitivement ces bras vigoureux au sol de La Stidia et faire marcher l’œuvre, j’ai trouvé le moyen,

je vous le propose. Bien persuadé que je suis que votre autorité, mon Général, vaincra les quelques petites difficultés de comptabilité

ou de détail qui pourraient se mettre en travers. Voici mon plan, il est simple, vous en jugerez.

La question des vivres pour les prussiens est une question coulée, il n’y faut plus revenir.

Mais quant à mes 7 français, c’est autre chose. Vous pouvez les autoriser à passer dans une des nouvelles colonies,

vous l’avez fait pour plusieurs, faites-le pour ceux-ci. Notre voisine, Aïn-Nouïsy a du vide dans sa population,

que mes Français figurent sur les registres de cette colonie et le problème est résolu.

Les vivres une fois assurés, plus d’inquiétude pour le lendemain.

Ces hommes, ces vieux et braves soldats reconnaissants, se vouent corps et âme aux travaux des champs,

ou je suis bien dans l’erreur, ou nous obtiendrons des résultats magnifiques.

La pensée que la proposition que je viens de prendre la liberté de vous soumettre, mon Général, m’est venue après avoir

eu connaissance que les quelques Français restés à Sainte Léonie jouissent de la faveur que je sollicite pour les miens.

Pourquoi, me suis-je dit, près de Mostaganem, ne pourrions-nous faire aussi bien que près d’Oran ?

Cette réflexion m’a piqué, j’ai cherché le moyen de faire aussi bien, et je crois l’avoir trouvé.

Puisse-t-il, mon Général, obtenir votre approbation. »

...Ce système a dû être appliqué, car une fois la terre défrichée, on pensa à la culture. Que planter dans cette terre sablonneuse,

sous ce climat chaud en été, humide en hiver ?

On fit des essais, et cette lettre du 8 mai 1850, adressée au Général Bosquet en est un compte-rendu :

« … Aux questions que me soumet votre lettre du 7 courant n° 1092 j’ai l’honneur de répondre :

Il a été semé à La Stidia environ 100 quintaux d’orge et 100 quintaux de blé, cette dernière graine ne se reproduit pas en 1850,

et l’orge nous fait peine à espérer le double de ce qui a été consenti à la terre, encore le grain… (suite illisible).

Le dernier recensement du village présente un effectif de 408 bouches toutes aussi affamées les unes que les autres,

ce n’est qu’avec des distributions périodiques en pain ou en blé qu’on parviendra à pallier l’affreuse misère qui affligera

sous peu toute cette population.

Cette colonie, essentiellement active et laborieuse, semble être le jouet de la fatalité, privée de ses parrains naturels,

reniée par le Génie Militaire, qui n’a pas dirigé son établissement sur le sol africain.

Elle voit depuis trois ans tous ses efforts persévérants en agriculture aboutir à la plus grande déception.

Chaque année les espérances de récoltes sont magnifiques, puis viennent les calamiteuses sécheresses que vous savez et toute espérance est détruite.

Que font alors ces colons. Tout ce qui est valide et fort va quêter dans les localités voisines n’importe quel travail,

puis chaque quinzaine, chacun revient apporter religieusement à sa famille le prix de ses labeurs.

Ainsi cette colonie s’est soutenue pendant trois ans, mais cette année … (illisible).

C’est donc pour le 1er juillet que je viens faire appel à votre bienveillante sollicitude, mon Général,

quelques sacs de grains par famille, préférablement à de l’argent, empêchant qu’on ne meure de faim, c’est l’essentiel… (la suite est illisible) ….

Je crois convenable de renoncer au blé pour ne semer que de l’orge et du seigle, ce dernier grain vient parfaitement …. »

...Que dire des rapports entre colons et indigènes ? Ces derniers ne venaient travailler que rarement chez les colons,

juste de quoi assurer leur pain quotidien. Il ne fallait donc pas compter sur la main-d’œuvre locale.

L’indigène était plutôt indifférent à ce qui se passait autour de lui. Il menait sa petite vie tranquille et laissait faire.

Les colons, eux, ne vivaient pas aussi tranquillement. Les maladies (Choléra, typhus) firent quelques victimes,

et l’âge moyen de la mortalité était très bas. Le recensement de 1872 indique : 356 Allemands, 78 Français, 19 Musulmans,

et 7 étrangers naturalisés.

...Ce ne fut que vers 1900 qu’on planta la vigne. Malgré quelques difficultés (grêlons, sauterelles) elle rendit parfaitement et

on en fit la monoculture. C’est aussi vers cette époque qu’on construisit en dur les maisons du village.

Les premières avaient été bâties par le Génie Militaire, elles sont reconnaissables aux terrasses sur les toits.

Il n’en subsiste que trois ou quatre, les autres ayant été rebâties sur leurs fondations.

...En 1929, par Délibérations n° 179 du 7 avril et n° 196 du 28 octobre, LA STIDIA devint GEORGES CLEMENCEAU.

La 285ème Compagnie de Circulation Routière s’établit dans les locaux de l’école communale en 1957.

(Recherches effectuées par François Guth

Pour mes recherches il y avait les archives des régiments successifs du Génie, de grands livres soigneusement

tenus d’une belle écriture calligraphiée. Ils relataient l’activité militaire mais aussi civile ainsi que les

incidents ou infractions relevés dans le village. Il y avait aussi les livres-copies de lettres pour les courriers reçus et envoyés,

de vrais livres d’histoire locale qui donnaient un aperçu de la vie quotidienne avec un certain recul.

Et puis, il y avait la magnifique bibliothèque d’un colon qui me pardonnera d’avoir oublié son nom,

mais qui m’a ouvert sa porte et donné accès à toute sa documentation, agrémentée de son savoir et de son expérience d’ancien du village.

Nos enfants auront des archives papiers, images, numériques, plus qu’ils n’en pourront exploiter,

heureusement que les anciens aimaient écrire dans ce magnifique langage qu’est le nôtre.)

de 1846 à 1960,

2° partie

...Ce récit était prévu dans le Bulletin de Liaison n° 5 mais j’étais déjà RDSF ! Pour ceux de la CCR 285,

intéressés par l’histoire de l’Algérie en général, et celle de leur village en particulier, en voici le texte.

L' église de Aïn Stidia

...L’histoire de ce village côtier doit ressembler à celle de beaucoup d’autres villages, du moins à leur origine, avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes joies et les mêmes peines. Elle n’aura pas fait couler beaucoup d’encre dans l’histoire de l’Algérie, car elle n’a été longtemps qu’une petite commune, par contre, dans les livres qui relatent l’histoire de la conquête, on parle souvent de La Macta et de La Stidia.

...La première question qu’on se pose sur La Stidia est celle de la provenance des colons. D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils venus ? Comment, et dans quel but ? Ce n’est que dans les archives que se trouvent les réponses à ces questions, avec des détails parfois intéressants.

...Vers 1845, la pauvreté des habitants des pays rhénans leur avait donné l’idée d’émigrer en Amérique pour faire la plantation du café. Embarqués à Hambourg, il y eut discorde à bord avec le capitaine du bateau qui les a déposé à Dunkerque. Ils y sont restés fort longtemps, ce qui a causé de graves problèmes à la préfecture, tant pour leur logement que pour leur nourriture. Quelques sociétés d’entre-aide sociale sont venues à leur secours, les immigrants ont été pris en charge et l’on s’est occupé d’eux.

...Mes recherches récentes en Alsace m’ont permises de confirmer ces faits. Les migrants devaient, pour partir, obtenir un « passe port » préfectoral pour quitter leur canton ; toutefois, en Alsace, il suffisait de traverser le Rhin pour se rendre dans un port allemand et rejoindre un des navires qui faisait régulièrement sa publicité dans leurs gazettes, avec le nom du bateau, à vapeur ou à voile, le nom du capitaine, le nombre de places et le prix du voyage.

...Le 21 mai 1846, les réfugiés de Dunkerque ont adressé une pétition au préfet du Nord, demandant à être envoyés en Algérie. Peters Théodore, l’un des signataires de cette pétition, était né et domicilié à Stolchbourg en Hollande, il était le trisaïeul d’un Clémencéien.

...Une décision du conseil des ministres du 29 juillet 1846 dispose que les réfugiés en panne à Dunkerque seront dirigés sur l’Algérie aux frais de l’Etat. Suite à cette décision, de nombreux allemands se mirent alors en route vers Dunkerque, mais des instructions sévères furent données aux préfets des départements frontaliers pour les refouler.

Une première adjudication a été faite pour le transport des passagers : 80 francs pour ceux de plus de 12 ans, 40 francs pour les moins de 12 ans. Mais l’adjudicataire a changé d’avis et il a fallu s’adresser à un certain Laquelin qui proposait 88 francs pour les plus de 12 ans et 40 francs pour les moins de 12 ans.

Cinq navires quittent alors Dunkerque :

- le 23 août 1846, le brick LA PAIX commandé par le capitaine Ollivier, ayant son port d’attache à Saint Malo, avec 224 émigrants dont 85 de moins de 12 ans

- le 24 août 1846, départ du navire LE PERE COURAGEUX, commandé par le capitaine Mauffret, du port de Vannes, avec 161 émigrants dont 51 de moins de 12 ans

- le 27 août 1846, départ du CUPIDON, commandé par le capitaine Darnet, avec 141 émigrants dont 48 de moins de 12 ans

- le 29 août 1846, départ du navire LE VALMI, commandé par le capitaine Turpin de La Rochelle, avec 138 émigrants dont 46 de moins de 12 ans et 4 enfants de moins d’un an

- le 4 septembre 1846, départ du 5ème et dernier bateau, LA FRANCE, avec 174 émigrants à bord.

...Plusieurs émigrants sont morts pendant le voyage. Par contre, trois enfants ont vu le jour sur la mer. L’un d’eux étant la grand-mère d’un Clémencéien. Comme on a pu le voir, beaucoup d’enfants ont été amenés en Algérie. Mais leur état de santé, ainsi que celui des parents, valu de nombreuses hospitalisations et même une forte mortalité après le débarquement qui s’opéra début octobre 1846.

C’est à Mers El Kebir que les 838 émigrés ont jeté l’ancre, et le 9 octobre, ils sont répartis ainsi :

- Mers El Kebir : 705 personnes

- La Stidia : 96 personnes

- Malades à l’hôpital : 23

- Morts : 14

...Le transport des émigrés de Mers El Kebir se fit par mer. Ils débarquèrent à Saint Leu d’où ils furent répartis à La Stidia et à Sainte Léonie. Ceci est d’ailleurs confirmé par Pellissier de Reynaud, dans son ouvrage « Annales algériennes » dans le tome 3 :

« . . . Dans l’été de cette même année 1846 le gouvernement envoya à Oran huit cent Prussiens qui, ayant quitté leur pays pour se rendre en Amérique, avaient été abandonnés à Dunkerque par ceux qui devaient les y conduire. Ces malheureux arrivèrent, après une longue traversée, dans un état de misère et de souffrance inexprimable. Rien n’était plus hideux à voir. L’administration civile, fort embarrassée de cette recrue, ne savait qu’en faire ; mais l’autorité militaire s’en empara et les partagea entre deux localités où nos troupes leur construisirent des habitations et leur cultivèrent et leur ensemencèrent des terres, ce qui forma de deux nouveaux villages : l’un est SDIDIA, à la fontaine de ce nom entre Mazagran et La Macta, l’autre est Sainte Léonie, sur la route d’Arzew à Oran. . . . »

...C’est Louis Philippe, par ordonnance du 4 décembre 1846, au château de Saint Cloud, qui créa officiellement le village de La Stidia. A cette époque, il y avait un détachement d’une vingtaine d’hommes du 5° Régiment d’Infanterie de Ligne au village. Le 23 juillet 1848 ils sont 90. Ils campaient sous la tente, commandés par le capitaine Prévost.

...Les premiers colons menaient une vie pauvre et dure. Travailler la terre était difficile pour ces gens, pour la plupart des artisans. Mais pour la travailler, il fallait d’abord la défricher, car, comme à La Macta, il n’y avait à La Stidia qu’arbustes et broussailles. C’est la vente de ces bois qui a permis au début de subsister, avant même qu’on puisse vraiment s’occuper de l’ensemencement de ces terres. C’était encore un problème difficile à résoudre, car n’importe quelle graine ne poussait pas. Le blé ne rendait pas du tout, l’orge et surtout le seigle se reproduisaient mieux. Toutefois, il ne pouvait être question de production intensive.

... Il y eut beaucoup de mauvaises récoltes, anéanties par les sécheresses de l’été. La Stidia connu des famines épouvantables. Le vignoble actuel remonte à la fin du 19° siècle. C’est « la ruine du vignoble français par le phylloxéra qui détermina la plantation intense de la vigne en Algérie » (Histoire de l’Algérie de Gabriel Esquer).

...Vers 1905 les colons ont remplacé les vignes françaises sujettes au phylloxéra par des plants américains. Ils ont ensuite réalisé des greffes de vignes françaises protégées de la maladie par le pied américain. Petit à petit la vigne a pris la place du grain et il en résulta la monoculture. Cette dernière a cependant un grand inconvénient car une année de mauvaise récolte peut être désastreuse pour le viticulteur.

Voici quelques chiffres qui donnent une idée de l’évolution du vignoble de La Stidia :

Année superficie production rendement 1927 1.658 ha 29.610 hl 17,86 % 1937 3.026 ha 83.729 hl 27,67 % 1947 2.497 ha 80.691 hl 32,31 % 1957 2.971 ha 151.525 hl 51,00 % 1960 2.363 ha 124.163 hl 52,54 %

... L’irrigation a aussi causé de graves problèmes en Algérie. Des barrages ont été construits, et des conduits d’irrigation sillonnèrent la région. Les Jeeps de la CCR 285 parcourent la région depuis 1957, espérons qu’elles ramèneront dans cette terre africaine paix et sérénité.

retour à la page précédente